Vous entendez souvent parler du “survivalisme”… Mais qu’est-ce que c’est vraiment ? Découvrez ce mouvement qui vous enseigne à préparer l’avenir, maîtriser les techniques de survie, faire du feu même sous l’eau et constituer un sac d’urgence avec l’équipement adéquat.

Ici nous évoquerons toutes les facettes de ce mouvement tout en restant sur un principe simple, la survie doit être accessible au plus grand nombre avec un budget serré.

Vous désirez en apprendre plus sur la survie en France ? Mais ne désire pas forcement évoqué les armes, les couteaux ou encore les techniques de défenses ? Ce site est clairement fait pour vous !

A l’inverse, avec nous, vous apprendrez à utiliser du matériel simple. Idéal pour affronter différent type de situations à la ville comme à la campagne en toute résilience et autonomie.

Ici vous lirez les conseils de Solène et Loïc dans la plus grande simplicité.

Prêt à relever le défi du survivalisme ? Commençons par un peu d’histoire.

C’est un phénomène récent. Ses racines plongent profondément dans l’histoire humaine. Avec des pratiques ancestrales visant à assurer la survie face aux aléas naturels.

Cependant, le mouvement tel que nous le connaissons aujourd’hui a pris forme au milieu du XXème siècle. D’abord alimenté par les tensions de la Guerre Froide et la menace nucléaire grandissante dans les années 1950 et 60.

Les ouvrages de Kurt Saxon, inventeur du terme “survivalisme” dans les années 1960, ont contribué à populariser l’idée d’une préparation individuelle face au chaos potentiel.

Loin d’être un simple réflexe panique, le survivalisme est également nourri par des philosophies plus profondes. L’héritage du Général Georges Hébert , avec son idéal de “être fort pour être utile” et la valorisation des compétences physiques et mentales essentielles à la survie. Il a influencé les premières générations de survivalistes.

Parallèlement, le mouvement s’est adapté aux crises économiques et sociales du XXème siècle, comme la Grande Dépression des années 1930, qui ont encouragé une certaine forme d’autosuffisance.

Depuis, le survivalisme a continué d’évoluer.

Les attentats terroristes et les crises plus récentes : pandémies, effondrement écologique, instabilité géopolitique. Ils ont élargi le spectre des menaces envisagées et attiré un public toujours plus diversifié. Motivé par une volonté d’autonomie, de résilience et de protection de leurs proches.

Aujourd’hui, il englobe un large éventail d’approches, allant de la simple préparation aux catastrophes naturelles à la construction de communautés autonomes en dehors du système traditionnel.

C’est pas toujours fun l’histoire, mais ça permet de comprendre la suite !

Les différents visages du survivalisme et des survivalistes

Le terme « survivaliste » évoque souvent l’image d’une personne isolée, stockant des provisions dans un bunker. Oui, c’est ça le cliché.

Pourtant, la réalité est bien plus nuancée. Le survivalisme est un mouvement diversifié, regroupant des individus motivés par des préoccupations et des approches très différentes.

Historiquement, les premières vagues de survivalistes (années 1960-70) étaient souvent liées aux mouvements « retour à la terre » et à une volonté de simplicité volontaire. Leur objectif principal était l’autosuffisance, l’agriculture durable et le rejet du consumérisme.

Aujourd’hui, on distingue plusieurs profils :

Les Preppers : Les rois du Survivalisme

Le Préparateur Pragmatique (Prepper) : C’est probablement le type le plus répandu et le plus en phase avec la résilience.

Il se concentre sur la préparation à des événements imprévisibles comme les catastrophes naturelles, les crises économiques ou les pandémies.

Son approche est souvent axée sur l’acquisition d’équipements, accessoires et de compétences pratiques (premiers secours, survie, sécurité, évacuation) et faire du stock de ressources de base (eau, nourriture, médicaments, vêtements). Ils sont aussi spécialistes du sac d’évacuation. Ils peuvent être divisés en 2 sous-catégories :

- Survivalistes urbains : Ce sont ceux qui vivent dans les villes et se préparent à des situations d’urgence comme des blackouts ou des pandémies.

- Survivalistes ruraux : Installés en milieu rural, ils cherchent à devenir autosuffisants grâce à la culture de leur nourriture, l’élevage et la gestion de l’eau.

Les Neo-Survivalistes : Une approche plus Holistique

Le néosurvivalisme est une évolution plus récente du mouvement. Il va au-delà de la simple préparation aux catastrophes et intègre des aspects sociaux, environnementaux et philosophiques. Les néo-survivalistes cherchent à créer des communautés résilientes, souvent en harmonie avec la nature.

Le Survivaliste Idéologique : Les Minimalistes

Souvent motivé par une méfiance envers les institutions ou la crainte d’un effondrement sociétal. Ce type cherche à se rendre autonome et résilient face aux crises potentielles. Il peut adopter un mode de vie plus minimaliste et privilégier l’autosuffisance énergétique.

Le Survivaliste « Technophile » : Les Geeks

Ce profil combine l’organisation traditionnelle avec une forte intégration des technologies modernes (panneaux solaires, systèmes de communication hors réseau, impression 3D). Il vise à créer un environnement autonome et connecté même en situation d’urgence.

Le Survivaliste « Ludique » : Les Gamers

Plus récent, ce type aborde le sujet comme une forme de jeu ou de défi personnel. Il s’entraîne aux techniques de survie pour le plaisir et l’aventure, sans nécessairement anticiper un scénario catastrophe imminente.

Il est important de noter que ces catégories ne sont pas exclusives et qu’un même individu peut combiner plusieurs approches. Le survivalisme n’est donc pas une question d’idéologie unique, mais plutôt d’une adaptation proactive devant l’incertitude du monde moderne.

Survivalisme en France : Préparation ou obsession ?

Le survivalisme n’est plus une pratique marginale. En France, il connaît une croissance notable. Porté par un contexte mondial incertain et une prise de conscience accrue des risques potentiels. Loin du cliché du « bunkeriste » isolé, le survivalisme français se caractérise par une diversité d’approches et une adaptation aux réalités locales.

Les principales motivations des survivalistes en France ou ailleurs dans le monde restes similaires : catastrophes naturelles, crises économiques, tensions géopolitiques. En revanche, il intègre souvent un fort ancrage dans la culture locale.

Chez nous, être survivaliste c’est savoir faire du pain, faire un puit pour trouver de l’eau et savoir faire des bocaux stérilisés.

A contrario, aux USA, c’est stocker de la nourriture déshydrater, chasser à l’arc, creuser des bunkers et stocker de l’eau.

C’est avant tout, un regain d’intérêt pour les savoir-faire traditionnels.

On observe ainsi une valorisation des compétences liées à l’agriculture, à la forêt, à la construction naturelle (cabanes en rondins, murs de pierres sèches) et aux plantes sauvages comestibles.

Les tendances actuelles des survivalistes

L’Urban Survivalisme

De plus en plus d’individus se préparent à faire face à des situations d’urgence en milieu urbain, avec un accent sur la sécurité personnelle, la gestion de l’eau et de l’énergie, et la capacité à se déplacer discrètement.

Le Do It Yourself (DIY)

La fabrication maison d’équipements de survie (filtres à eau, panneaux solaires, kits de premiers secours, stockage d’aliments) est une pratique en vogue, favorisant l’autonomie et réduisant les coûts.

La communauté et le partage

Des groupes Facebook, Instagram, Télégram ou autre. Témoignent d’une volonté de partager des connaissances, d’échanger des conseils et de s’entraider en cas de besoin.

L’équipement :

Bien que l’accent soit mis sur les compétences, l’équipement joue un rôle important. Les magasins spécialisés proposent une large gamme de matériel (kits de survie, sac, lampe, outils, gourde). Des articles adaptés aux besoins spécifiques des survivalistes français.

Le survivalisme francophone est donc en pleine évolution, combinant l’organisation pragmatique et redécouverte d’un savoir-faire ancestral, tout en s’adaptant aux défis du XXIe siècle. Il ne s’agit plus seulement de se préparer à l’effondrement, mais aussi de développer une résilience pour ce préparer aux aléas de la vie quotidienne.

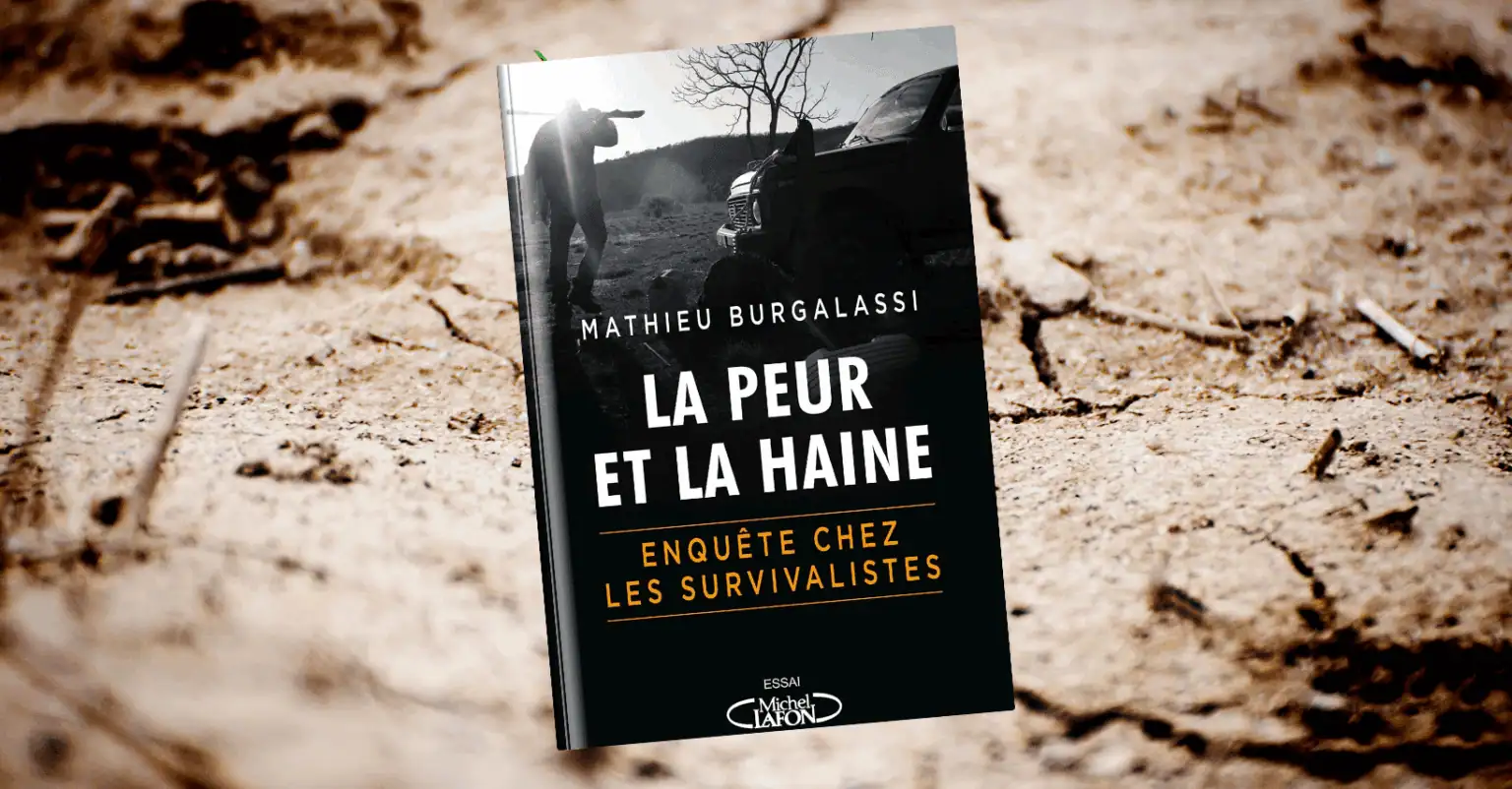

Les dérives du survivalisme

Le survivalisme, initialement une approche pragmatique de la préparation aux crises et aux catastrophes, a vu son essor s’accompagner de dérives inquiétantes.

L’idée d’être autonome pour palier à des événements imprévisibles peut sembler sensée. Mais certaines tendances au sein du mouvement soulèvent des questions légitimes quant à ses motivations et ses conséquences.

Les dérives idéologiques : un terrain fertile pour les extrêmes

Les différentes recherches mettent en lumière un lien préoccupant entre le survivalisme et l’extrême droite.

L’isolement géographique souvent recherché par les survivalistes peut favoriser la radicalisation et l’adhésion à des idéologies extrémistes.

Certains groupes se replient sur eux-mêmes, développant une méfiance envers les institutions et la société en général, ce qui peut conduire à des comportements dangereux.

L’obsession de la préparation : un enfermement psychologique

Etre excessive peut également devenir une obsession, conduisant à un enfermement psychologique.

La peur constante et l’anticipation permanente du pire peuvent générer stress, anxiété et isolement social.

Cette focalisation sur les scénarios catastrophes peut détourner l’attention des problèmes concrets et de la construction d’un monde plus résilient pour tous.

Les risques liés à l’autonomie excessive

L’autonomie est recherchée par les survivalistes. Elle est louable dans certains contextes, et peut aussi se transformer en une forme d’isolement dangereux.

Le refus de collaborer avec les autorités ou de participer à la vie sociale. Cela peut entraver la réponse aux crises et mettre en péril la sécurité collective. Une note de la « Miviludes » souligne l’importance de surveiller ces nouvelles tendances sectaires, dont certaines prospèrent à la faveur des crises sanitaires.

Il est crucial d’aborder le sujet avec un esprit critique. Il est donc important de distinguer les pratiques responsables de l’organisation aux imprévus des dérives idéologiques et comportementales qui peuvent en découler. Une vigilance constante est nécessaire pour éviter que ce mouvement ne se transforme en une source de troubles sociaux ou individuels.

La crainte envers le survivalisme

Les personnes qui ne s’engagent pas dans le mouvement expriment souvent une combinaison de craintes liées à l’aspect pratique, psychologique et social de ce mouvement.

Voici quelques exemples.

L’obsession et la paranoïa

C’est probablement la peur la plus courante. Les réfractaires craignent que le survivalisme ne conduise à une obsession excessive par les scénarios catastrophes. Alimentant un état de paranoïa constant et nuisible au bien-être mental. Ils perçoivent cela comme une perte de joie de vivre et une incapacité à profiter du présent.

L’isolement social

Le survivalisme est souvent associé à l’autonomie extrême et à la préparation à vivre en isolement. Les réfractaires craignent que cette quête d’indépendance n’entraîne un repli sur soi, une rupture des liens sociaux et une perte de connexion avec la communauté

Le coût financier

L’accumulation de matériel de survie peut être très coûteuse. Les réfractaires considèrent souvent que cet investissement est disproportionné. Entre le rapport aux risques réels et le fait qu’il détourne des ressources qui pourraient être utilisées pour d’autres besoins plus immédiats.

Le jugement social et l’étiquetage

Être perçu comme un « Preppers » ou un survivaliste peut entraîner un jugement social négatif, voire de la moquerie. Ils craignent d’être considérés comme des paranoïaques ou des marginaux.

La perte de liberté et le contrôle

Paradoxalement, malgré l’objectif d’autonomie, certains réfractaires perçoivent le survivalisme comme une forme de perte de liberté. L’accumulation de matériel et la planification constante peuvent être vus comme des contraintes qui limitent la spontanéité et la capacité à vivre pleinement.

L’inefficacité et le gaspillage

Les opposants doutent souvent de l’efficacité réelle des mesures prises par les survivalistes. Ils craignent que tout cet effort ne soit vain en cas de crise majeure, et que le matériel accumulé finisse par se périmer ou être inutile. Oui, les bouteilles d’eau, l’huile ou les crackers ne se conservent pas 20 ans malheureusement, ce sont des produits périssables.

L’aspect militarisé et potentiellement dangereux

Pour certains, l’accumulation d’armes et la peur d’un conflit violant sont des aspects particulièrement inquiétants du survivalisme. Ils craignent que cela ne conduise à une escalade de la violence et à des tensions sociales.

Les réfractaires au survivalisme ne s’inquiètent pas tant de la possibilité d’une catastrophe elle-même, mais plutôt des conséquences psychologiques, sociales et financières qu’implique cette idéologie obsessionnelle. Ils préfèrent se concentrer sur des solutions plus collectives et durables pour faire face aux défis du monde moderne.

Survivalisme par ou commencer

Le monde semble de plus en plus incertain, et il n’est pas surprenant que le survivalisme gagne du terrain – non seulement parmi ceux qui cherchent à vivre complètement hors réseau, mais aussi parmi les personnes souhaitant intégrer la résilience et la préparation dans leur vie.

Maintenant qu’on a vu les différentes phases, la question est : Mais par où commencer ?

Au cœur de cette approche, le survivalisme consiste à développer des compétences et à acquérir des ressources qui permettent de prospérer – ou au moins de survivre – dans des circonstances difficiles. Ces situations pourraient aller de catastrophes naturelles et d’effondrement économique à des urgences personnelles, voir des guerres. Il ne s’agit pas nécessairement de vivre entièrement seul dans la nature ; il s’agit souvent d’accroître votre autosuffisance et votre capacité à faire face aux perturbations.

Débuter dans le survivalisme : acquérir la connaissance

Le commencement ce fait par l’éducation. Ne vous précipitez pas pour acheter du matériel avant de comprendre ce dont vous avez besoin en termes de compétences.

Voici quelques domaines clés sur lesquels se concentrer :

- Premiers secours de base : Savoir traiter les blessures et les maladies peut être vital.

- Construction d’abri : Comprendre comment construire des abris temporaires à partir de matériaux naturels est essentiel pour se protéger des éléments.

- Allumage de feu : maîtriser plusieurs méthodes d’allumage du feu (allumettes, briquets, friction) est essentiel pour la chaleur, la cuisine et le signalement.

- Approvisionnement et purification de l’eau : Trouver une eau potable sûre est primordial. Apprenez à identifier les sources et les techniques de purification telles que l’ébullition ou l’utilisation de systèmes de filtration.

- Cueillette et identification des plantes comestibles : La nature fournit de la subsistance, mais uniquement si vous savez ce qui est sûr à manger. Cela nécessite une étude attentive et de la prudence car une mauvaise identification peut être dangereuse. Il est important de comprendre quelles baies et plantes sont comestibles.

L’étape d’après : bien s’équiper

Equipez vous progressivement. Une fois que vous avez une compréhension de base des compétences essentielles, vous pouvez commencer à acquérir du matériel. Ne dépensez pas une fortune initialement.

Concentrez-vous sur la qualité plutôt que sur la quantité.

Un bon couteau, une bouteille d’eau robuste, une trousse de premiers secours et quelques cordes basiques sont d’excellents points de départ.

Au fur et à mesure que vous gagnez en expérience, envisagez des articles tels qu’une carte et une boussole (et apprenez à les utiliser !), un filtre à eau portable et des outils pour construire des abris plus permanents.

Et ensuite

L’importance est d’acquérir les compétences de survie utile et vital. Commencez petit – entraînez-vous à allumer du feu dans votre jardin, utiliser une boussole et construisez un simple abri dans un parc local (avec autorisation, bien sûr). Ou faites des randonnées courtes pour vous familiariser avec votre environnement.

Le jeu « The Survivalists » peut être une façon amusante d’apprendre certains concepts de base et de gestion des ressources.

Au-delà des bases : au fur et à mesure que vous progressez, envisagez d’élargir vos connaissances dans des domaines tels que :

- Conservation des aliments: La mise en conserve, le séchage et d’autres méthodes pour prolonger la durée de conservation des aliments.

- Jardinage et agriculture : Cultiver ses propres aliments fournit une source de nutrition durable.

- S’orienter : apprendre à utiliser une carte papier et non votre smartphone.

- Sécurité et autodéfense: Protéger vous-même et vos ressources est un aspect important du survivalisme.

Cela ne consiste pas à avoir peur ou être paranoïaque. Il s’agit de sagesse, de résilience et de vous donner les moyens de faire face à des situations difficiles.

Commencez petit, apprenez constamment et privilégiez la résilience avant tout.